Rupicapra pyrenaica Bonaparte, 1845

Phylum: Chordata Haeckel, 1874

Classe: Mammalia Linnaeus, 1758

Ordine: Artiodactyla Owen, 1848

Famiglia: Bovidae Gray, 1821

Genere: Rupicapra Blainville, 1816

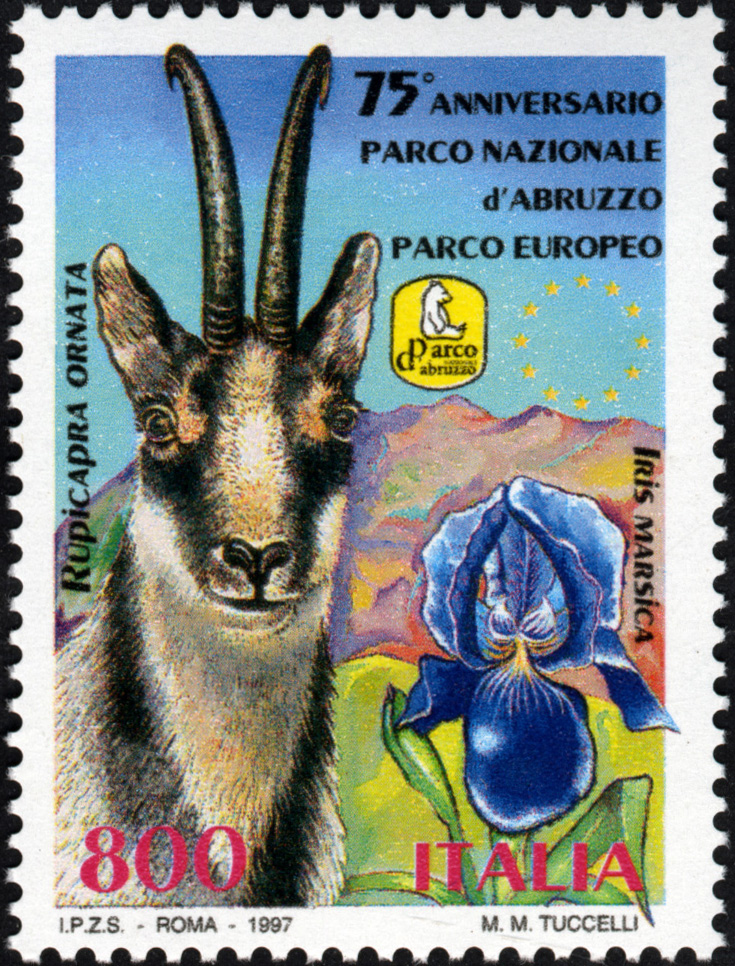

Italiano: Camoscio d'Abruzzo, Camoscio appenninico

English: Chamois

Descrizione

Misura fino a 130 cm di lunghezza, per un'altezza al garrese che sfiora gli 80 cm. Il peso non è mai superiore al mezzo quintale. Le femmine hanno generalmente minori dimensioni e forma più slanciata. Si differenzia dalle altre specie di camoscio principalmente per le corna, che pur avendo la caratteristica forma ad uncino sono assai più lunghe (fino a 30 cm ed oltre, contro i 20 cm di media delle altre specie) rispetto a quelle degli altri camosci. Le corna sono perenni come in tutti i Bovidi, ossia non cadono, e presenti in ambedue i sessi. I camosci d'Abruzzo durante i mesi estivi presenta colorazione rossiccia con le parti ventrali e la testa che sfumano nel giallastro, mentre durante l'inverno il manto estivo muta per lasciare il posto al vello invernale, più lungo e folto e di colore bruno-nerastro su dorso, coda, ventre e zampe, mentre il posteriore, il muso, la fronte e l'area che va dalle guance alle spalle sono di colore giallastro. Sia d'estate che d'inverno il camoscio d'Abruzzo presenta una caratteristica fascia di pelo scuro che ricopre gli occhi a mo' di mascherina e di una macchia chiara sulla gola, accompagnata da una fascia di colore bruno lungo il collo: tali ornamenti sono esclusivi di questi animali e notata da Oscar Neumann osservando un esemplare impagliato presso il museo civico di Genova. Da questa fascia deriva il nome scientifico della sottospecie. Si tratta di animali piuttosto schivi, che vivono isolati (i maschi) od in gruppi monosessuali coi cuccioli (le femmine). Saltano con apparente noncuranza attraverso burroni e crepacci profondissimi per trovare il cibo lungo le lastre rocciose semiverticali. In caso di pericolo, fuggono a grandi balzi, ma messisi a distanza di sicurezza si girano spinti dalla curiosità per spiare l'aggressore: tale abitudine è stata la loro rovina nei tempi passati ed in parte anche adesso, poiché fermandosi per girarsi a guardare il cacciatore od il bracconiere che vuole colpirlo, l'animale non fa altro che esporsi come ottimo bersaglio per il suo fucile. Durante l'estate, i camosci si nutrono perlopiù di erbe, in particolare le femmine prediligono il Festuco-Trifolietum thalii per la sua ricchezza di proteine, necessarie per l'allevamento della prole. Durante l'inverno, invece, essi ripiegano su muschi, licheni e germogli d'albero. I maschi, normalmente solitari, rompono il loro eremitaggio in autunno (solitamente verso la metà di ottobre), quando comincia il periodo estrale delle femmine. Per accaparrarsi il diritto all'accoppiamento, i vari maschi che si riuniscono attorno ad un gruppo di femmine in calore lottano in maniera molto cruenta, spesso procurandosi ferite anche gravi. La gestazione dura circa sei mesi, al termine delle quali (di norma agli inizi di giugno) la femmina si allontana dal gruppo per dare alla luce un unico cucciolo in un luogo appartato. I piccoli sono molto precoci e nascono ben ricoperti di pelo e con gli occhi aperti, mentre sono in grado di camminare già qualche ora dopo la nascita. La loro crescita è piuttosto veloce, grazie al latte materno ricco di proteine, e nel giro di un anno i piccoli raggiungono l'indipendenza: a questo punto i maschi lasciano il gruppo per riunirsi in gruppi monosessuali con altri giovani maschi fino al terzo anno di vita, quando diverranno animali solitari, mentre le femmine tendono a restare nel gruppo natio anche dopo l'indipendenza.

Diffusione

Come intuibile dal nome comune di questi animali, si tratta di animali endemici dell'area appenninica centrale: in particolare, la specie vive quasi esclusivamente in Abruzzo, con una popolazione originaria nel Parco Nazionale d'Abruzzo (gruppi montuosi della Camosciara e della Meta, fra Opi, Civitella Alfedena e Settefrati) dalla quale sono poi stati fatti prelievi di esemplari da impiegare nell'ambito dei progetti di reintroduzione (peraltro perfettamente riusciti) che hanno coinvolto il Parco Nazionale della Majella (27 individui introdotti fra il 1991 ed il 1997) ed il Parco Nazionale del Gran Sasso (30 individui introdotti fra il 1992 ed il 1999). Recentemente la specie, a fronte del buon ripopolamento delle aree citate in precedenza, è stata reintrodotta anche nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e nel Parco Regionale Sirente Velino. L'habitat naturale del camoscio d'Abruzzo è costituito dalle aree montane caratterizzate dall'alternanza di pareti rocciose scoscese, prati alpini ed aree boschive con ricco sottobosco. Durante l'inverno, per far fronte alla scarsità di cibo dovuta alle abbondanti nevicate, le femmine ed i giovani tendono a spostarsi a quote più basse (anche al di sotto dei 1000 m), mentre i maschi adulti paiono preferire le aree boscherecce e rocciose durante tutto l'anno.

|

Stato: Italy |

|---|